山海关“过关饼” 一口一个好彩头

文、图/秦皇岛日报 记者 高扬

承载着不同地域文化基因的非物质文化遗产,是中华文明绵延传续的生动见证,是中国精神、中国价值、中国力量的美丽呈现。

目前,我市共有国家级非物质文化遗产5项、省级非物质文化遗产40项、市级非物质文化遗产145项。它们是散落民间的文化瑰宝,是这块土地上宝贵的文化资源,是这里的人民独有的集体精神印记。

为深入挖掘我市非物质文化遗产的文化魅力,全面释放非遗文化的精神力量,我们特开设《非遗人间 》栏目,希望通过讲好秦皇岛非遗故事,展现大美秦皇岛形象。

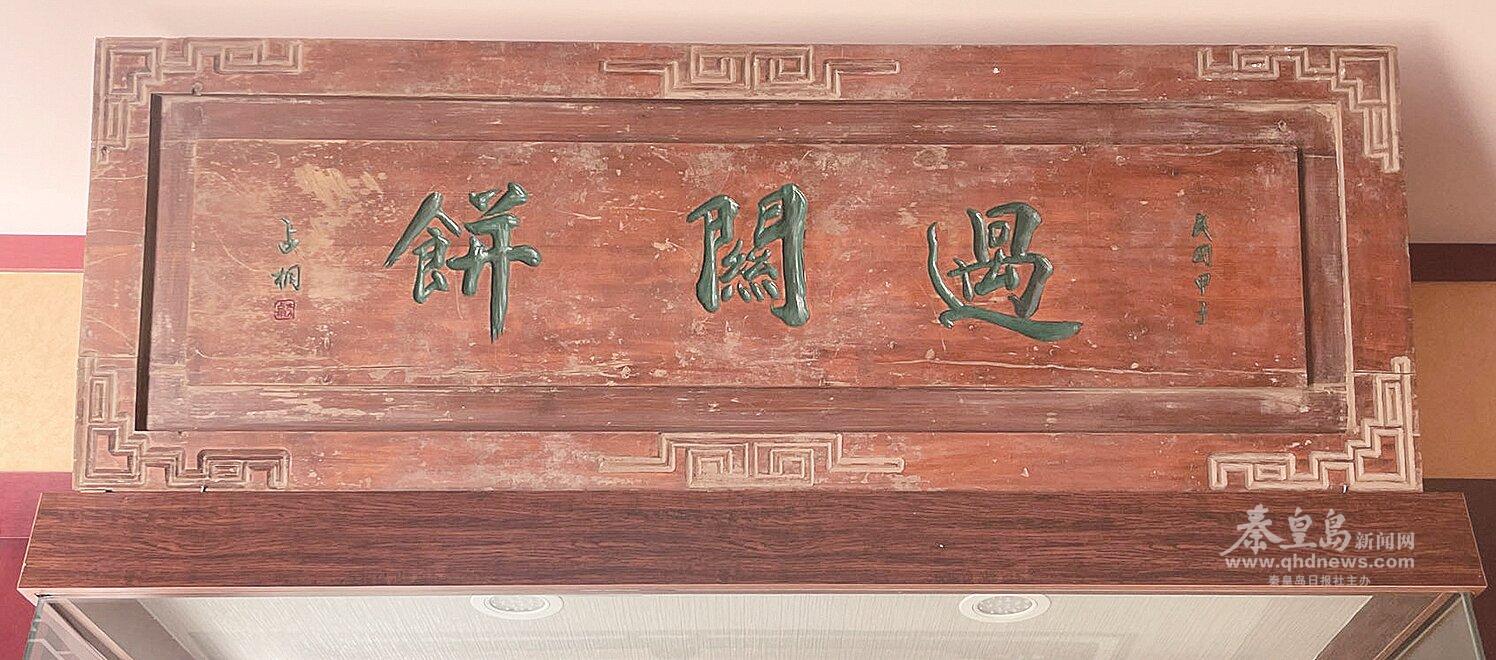

山海关古城历史博物馆内收藏有一幅有百年历史的“过关饼”牌匾。

我国的烧饼有着近两千年的历史,据史书考证,它是汉朝时班超从西域传来的。《续汉书》中记载说:“灵帝好胡饼。”胡饼就是最早的烧饼,唐朝时很盛行。

在古代,烧饼一直是一种军用食品。将士们行军打仗,风餐露宿,容易携带、不易变质,一壶水就能啃下去,吃了还长力气的最恰当食物非烧饼莫属了。不过随着后来的发展,烧饼逐渐精细和美味化。

据统计,全国有100多种烧饼,有些地区的烧饼更是全国闻名。山海关“过关饼”就是我国烧饼大家族中的一员。

古代将士军粮

如今百姓日常

中午11点,位于山海关古城内的“过关饼”店里,一个个刚出炉的酥饼冒着热气,空气中泛着油酥的醇香。

拳头大小的“过关饼”白胖圆滚,表面铺满了焦黄的芝麻粒,咬一口那叫酥脆。层层的酥皮包裹着丰满的肉馅,麦子的香甜与馥郁的肉香交杂在一起,真是满嘴留香,恨不得几秒钟就咽下一块才过瘾。

记者好奇,“过关饼”不就是烧饼么,制作技艺被列入山海关区区级非物质文化遗产名录,缘由是何?“过关饼”第五代传承人张福利为记者细述了小酥饼背后的故事。

山海关“过关饼”有着六百多年的历史。明朝洪武十四年(公元1381年),明太祖朱元璋命中山王徐达修建山海卫关城,也就是现在的山海关古城。徐达和将士们日夜兼程修筑城墙,渴了喝口井水,饿了就啃食军粮烧饼。徐达爱兵如子,不忍将士们受苦,便找到火头军统领,让他尽快研发出方便携带、不易变质、口味好吃、营养丰富的军粮来。

有一天,统领巡视伙房,恰好看见两名火头军正在案前操作,一个在做军粮烧饼,另一个在给徐达做“搓肉丸”。徐达是安徽凤阳人,“搓肉丸”是安徽地方特色小吃,深受徐达喜爱。

见此情景,统领突然灵机一动,让火头军把肉丸当作馅料,放进烧饼中烤制。结果做成的肉馅烧饼非常好吃,不仅受将士们欢迎,就连徐达本人吃了也赞不绝口。于是,这种肉馅烧饼就成为修筑山海关城的将士们的军粮,将士们称之为“徐公饼”。

山海关城如期完工,京城派来官员进行验收,从早晨一直验到中午。将士们就一边吃着“徐公饼”,一边等待消息。山海关城通过验收,顺利过关。听到这个消息后,一名士兵举起吃了两口的“徐公饼”大喊:“过关了!过关了!”受他的鼓舞,将士们都高举“徐公饼”大喊:“过关了!过关了!”从那以后,“徐公饼”就改称“过关饼”了。

后来,“过关饼”制作技艺流传到民间,许多老山海关人都会制作,吃“过关饼”也成了山海关古城的一大风俗。老山海关人不仅平日里经常吃“过关饼”,逢年过节、学生考试、婚庆嫁娶等大喜事,桌子上也都会摆上一盘“过关饼”,讨一个“过关”的好彩头。

游客在品尝购买“过关饼”。

留住老手艺

融入新理念

放眼全国,几乎各地都有烧饼,山海关“过关饼”有啥特色?

“‘过关饼’选料严苛,就拿面粉来说,选用秦皇岛地方传统小麦品种‘冀东红’,相比其他面粉,麦香更浓郁;馅料用的猪肉来自秦皇岛北部山区以粮食饲养的‘年猪’,肥而不腻,瘦不塞牙;大葱也有讲究,是秦皇岛传统经典大葱品种‘海阳八寸白’。这几种秦皇岛本地特产原料的组合,造就了‘过关饼’的独特韵味。”张福利说。

“过关饼”看似是一种简单的食物,但制作过程非常复杂,仅饼皮一项制作就分好几个步骤。为让记者又一个直观感受,张福利神情专注地制作起了“水油皮”。他将一定比例的油倒入面中充分搅拌,混入油的面搅拌成颗粒状,只有颗粒又大又饱满,“水油皮”才算合格。紧接着,他在一小碗水中倒入糖和盐,再将“糖盐水”放入“水油皮”中,然后用手不断地去揉面团,最终形成一个光滑柔软的面团成品。

“水油皮”做好之后,再做“油酥”。张福利将油倒入低筋粉里,用手搅拌,揉成面团后,表层盖上一层保鲜膜。半个小时后,他分别将“水油皮”和“油酥”揉成长条状,用菜刀将它们均匀地分开。之后,他拿起切好的一小块“油酥”,放进“水油皮”当中,让“水油皮”完全地把“油酥”包住,擀成长条状,再将长条状的饼皮从下到上卷起来,静待十五分钟后擀成圆形,就像平时擀饺子皮一样。这样,“过关饼”的“水油酥”饼皮才算制作完成。

馅料的制作也同样有讲究。张福利把精选八分瘦、两分肥的优质后丘肉切成肉条,然后依次放入盐、姜末、十三香、生抽、料酒和秘制调料。始终坚持选用优质猪肉制馅,特别是在包馅的时候,将葱末撒到馅儿上,再呲一勺滚油、拌匀,这也是‘过关饼’与众不同的特色做法。”

几百年来,历代传承人们对“过关饼”制作工艺要求严苛,既尊重传统,又努力创新。

作为一种民间美食,清朝光绪年间的李运武是“过关饼”制作技艺第一代传承人,他对制作技艺做了首次改良。之前的饼皮是“发面”,虽然口感不错且解饿,但距“美食”的定义还有很大的上升空间。李运武向人求教,学习传统山西面点“水油酥面团”的制作方法,将饼皮由“发面”改为“水油酥面”,让饼皮香酥多层,大大提升了口感与味道。

第二代传承人李铁福学成家传手艺之后,从传统月饼的馅料中找到灵感,对以往“过关饼”单一的猪肉馅进行改良,增加了白糖馅、枣泥馅、山楂馅、桂花馅、五仁馅等特色馅料。从这时起,山海关“过关饼”正式从普通食品队伍迈入“点心”团队的行列。

手艺传承到张福利后,他在遵循古法的基础上,将“过关饼”部分制作步骤进行现代改良,用真空搅拌机搅拌部分肉馅,用现代水洗芝麻工艺替代传统炒制芝麻工艺,用现代电烤炉取代古法吊炉烤制等,在不影响传统口味的基础上,提高了生产效率,把产量扩大了几倍。这样,就能有更多的人品尝到这一山海关古城的经典老味道了。

工作人员正在制作“过关饼”。

一种民间美食

一张旅游名片

在张福利看来,地方特色美食也是当地的一张旅游名片,他把店铺开在了山海关古城内,想让更多来山海关旅游的游客了解“过关饼”、品尝“过关饼”。

今年40岁的张贵斌是店里的“过关饼”制作师傅,之前他曾是一家饭店的面点师。每逢旅游旺季,他不仅要在厨房制作大量“过关饼”,也要在售卖区帮忙销售。“7月到9月是最忙的时候,一天要卖上千斤。我们是纯手工制作,不添加防腐剂,保质期只有一个星期,很多游客买回家觉得好吃,会联系我们回购。”

张贵斌还对记者说,在高考临近的时候,山海关本地人会特意跑来店里,给孩子买几块“过关饼”,图一个美好寓意,希望孩子能考一个好成绩。

“白面一斤、熟油二两半、酒一盏,与面同和。如硬,入猪大油。面作十剂,擀开,包馅,馅与馒头生(即古代肉丸馅包子)馅同。入炉烘烤,馅料内烧熟。味鲜香,极脆美。”为了更好地宣传山海关过关饼,张福利翻阅古籍,找寻资料,获得李运武所写的山海关“过关饼”制作方法。

“借助互联网,希望山海关‘过关饼’被更多人知道。”张福利还在抖音开设直播,线上宣传山海关“过关饼”的历史故事和制作技艺,目前他有200多万粉丝。

美味的“过关饼”也得有颜值。为此,张福利请来专家为小酥饼设计了精美的包装礼盒。八种口味的“过关饼”被放置在塑料盘中,经过塑封处理后,既保鲜又方便人们携带。红色的礼盒上还手绘有“天下第一关”的图案,很有辨识度。

酥透的“过关饼”馅料鲜香,风味丰富多姿,入口即酥即化,当做零食、茶点都非常适合。作为山海关地方风味小吃,食用“过关饼”的时候细细品味,仿佛沁润在山海关古城人间烟火的氛围之中。

如今,张福利不仅把“过关饼”打造成一份旅游伴手礼,还创作出朗朗上口的广告语:“吃了过关饼,干啥啥都行。”话糙理不糙,他是想把美好祝福送给每一位品尝“过关饼”的人。

位于山海关古城内的“过关饼”店。

非遗所“思”:小烧饼也能让你奔赴

秦皇岛日报 记者 高扬

无论多么挑剔的食客,来到传承人张福利的店里,总能选出一款适合自己口味的“过关饼”。

记者在采访中了解到,山海关“过关饼”大部分制作程序和步骤依然需要手工完成,复杂且劳累,很多年轻人不愿付辛苦,面临着如何传承制作技艺的问题。另一方面,山海关“过关饼”的社会知晓度不高,许多游客对其知之甚少。

寻找特色美食是人们旅游最基本的消费诉求,在张福利看来,制作技艺虽然得到了恢复,但让山海关“过关饼”“出圈”还要做更多努力。比如,传承人要建立良好高效的销售渠道,也需要政府以及社会共同帮助宣传推广,让这门老手艺得以延续。

包裹着美好寓意的“过关饼”,能吃出特色、吃出文化,为人们提供情绪价值,希望这小小烧饼能继续讲好美食故事,让更多人“为一款美食奔赴一座城”。

山海关各种馅料的“过关饼”。

编辑:韩冰

责编:李志财

编审:刘福庆

监审:王勍